卫星遥感技术是指利用卫星上搭载的可见光、红外和微波等传感器,收集地球表面和近地空间的电磁辐射数据,探测和识别地球资源和环境信息的空间观测技术。经过30多年的迅速发展,卫星遥感技术取得了较大的进步,已经广泛应用于陆地自然资源调查、海洋生态环境保护、气象灾害预测和国家重大工程等诸多领域。同时,卫星遥感技术将推动中国在“一带一路”、“生态文明”、“乡村振兴”、“脱贫攻坚”等领域深度建设应用,为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国做出新的更大的贡献。

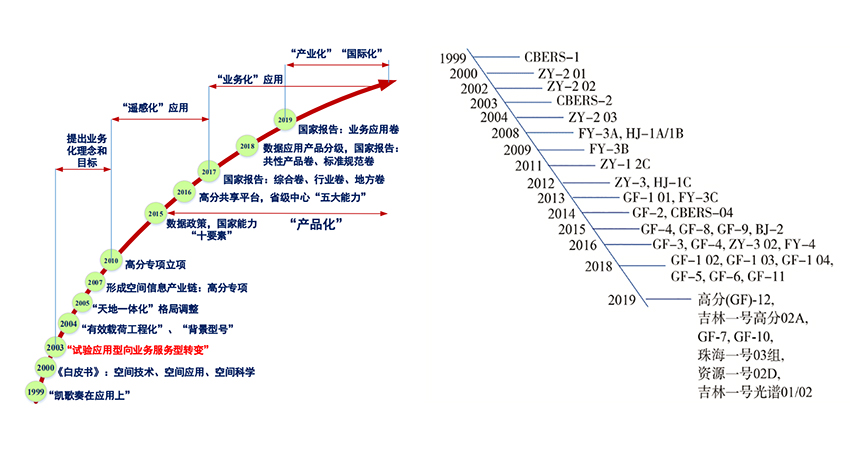

据粗略统计,截止到2020年6月正在实施或已经披露的卫星发射计划有十几个,目前中国已经发射了二百余颗地球遥感卫星,主要分为三大系统:陆地卫星、气象卫星和海洋卫星,陆地遥感卫星始于1999年,技术发展迅速,时空分辨率和图像质量提升明显。目前已经具备全色、多光谱、红外、合成孔径雷达、视频和夜光等多种手段的观测能力,构建了包括资源、高分、环境实践和小卫星在内的4个对地遥感观测卫星系列。同时,气象遥感卫星目前是世界上同时具有极轨和静止轨道两个系列业务气象卫星的少数国家之一。目前已经形成以风云卫星为主体的较为成熟的大气遥感观测体系,能够基本满足大气科学研究、天气分析和数字天气预报应用需求。相比而言,海洋遥感卫星起步最晚,首颗海洋遥感卫星HY-1A发射于2002年。经过近20年的发展,海洋卫星的时间和空间分辦率已得到较大提升,初步形成海洋水色、海洋动力环境和海洋监视监测3大卫星系列,能够实现海洋水色和关键海洋参数的大面积同步观测,并逐步从试验型到业务型应用转化。

DOM

DEM

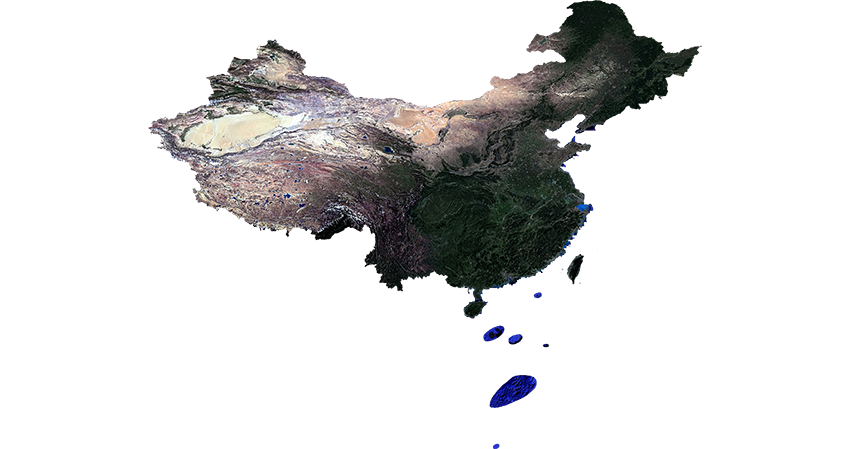

陆地遥感卫星:主要探测地球表面的各种资源、环境、灾害和人类活动信息及变化情况,为自然资源调查、生态环境保护、农作物估产、灾害监测和城市规划等提供数据服务。从20世纪80年代起,中国已经将陆地遥感卫星列为国家科技攻关重大项目。1999年,中国成功发射的首颗陆地卫星资源一号,填补了自主遥感卫星数据的空白。经过20年的发展,已经发射近100颗民用陆地观测卫星,传感器的时间、空间和光谱分辨率大幅度提升,基本形成了从一颗星到多颗星、从一个卫星系列到多个卫星系列、从科研试验到业务运行的陆地卫星格局。

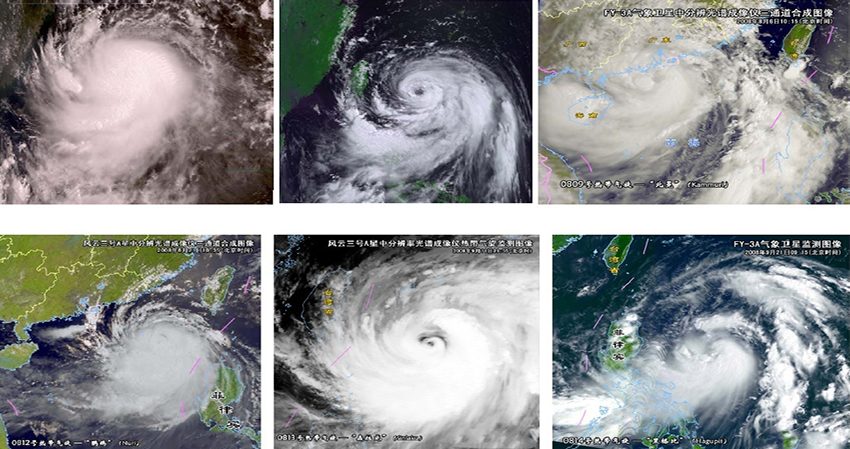

气象遥感卫星:是地球观测卫星系统的重要组成部分,主要探测大气层要素变化,获取全球、全天候、三维、定量、多光谱的大气、地表和海表特性参数,服务于中国气象、水文、农业、自然灾害、海洋等诸多领域。1988年,中国成功发射风云一号(代号FY-1)A星,揭开了中国气象卫星遥感的新篇章。经过数十年的发展,中国先后成功发射了风云一号(FY-1)、风云二号(FY-2)、风云三号(FY-3)和风云四号(FY-4)系列的17颗气象卫星,包括8颗极轨气象卫星和9颗静止轨道气象卫星,实现了从试验应用型到业务型的成功转变。

海洋遥感卫星:主要观测海面风场、浪高、海流、海面高度、海面温度、盐度及海洋水色等环境参数,为中国海洋权益维护、海域管理使用和海洋生态环境保护等提供技术服务。目前在轨运行的海洋遥感卫星共7颗,包括2颗海洋水色环境卫星HY-1B和C、2颗海洋动力环境卫星HY-2A和B、海洋监视监测试验卫星GF-3、中法海洋卫星CFOSAT和小卫星BNU-1。